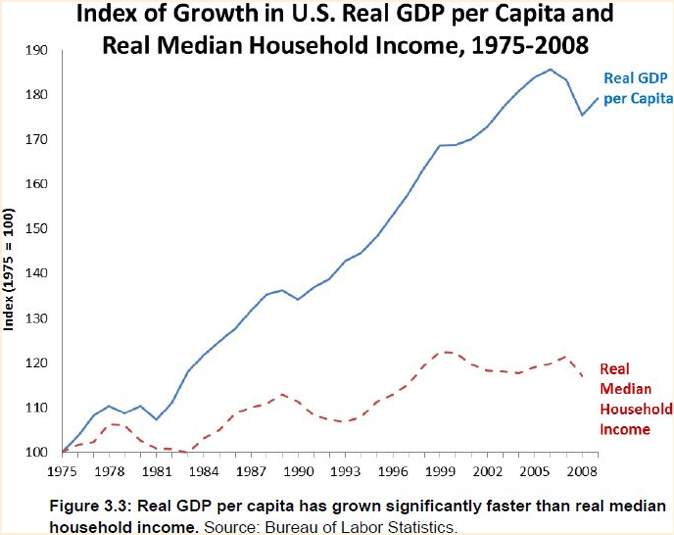

经济危机唤起了人们的注意,但真正值得注意的不是经济危机本身,而是结构性失业:尽管经济已经开始回升,就业却一路下滑。同样一路下滑的是以家庭收入中位数为指标的普通人收入。把角度放得更大一点,21世纪的第一个十年实际上是战后第一个普通人收入没有得到提升的十年。现在不是经济危机不危机的问题,而是普通人的工作被机器抢走了。

美国的人口在过去十年间增加了3000万,但就业机会几乎没有增加,于是就业率从2000年的64%跌至不到58%。如前所述,这次的失业是结构性的。造成失业的原因不是增加裁员,而是缺乏雇佣。整个工业时代一以贯之的雇佣与GDP的正相关性,从此一去不复返了。

在这场技术造成的结构性失业中,我们可以看到三组“胜利者 vs. 失败者”的对比:(1)高技术工人 vs. 低技术工人;(2)超级明星 vs. 平凡大众;(3)资本 vs. 劳动力。而且这三组胜利者并非互斥:其中一方面的成功者有更大几率在另外两方面也取得成功。于是财富更多地向少数人聚拢。

新技术一方面可以自动化重复性劳动(例如机器人、数控机床、数字化仓储控制),使低技术工人失业;另一方面又增加交流、联想和创造的能力(例如数据可视化、数据分析、高速通讯、快速原型),提升高技术工人的价值。这场技术革命是一边倒地有利于高技能人才的,因此被称为“技能偏向的技术变革”。尽管各国都在强调教育,但对技能的供给远远跟不上需求。

有趣的是,受伤害最大的不是最低技术的纯物理服务者(例如餐厅服务员),而是中低技术水平的知识/技术工作者(例如银行柜员、电话客服)。莫拉维克驳论指出,逻辑推理只需要很少的计算能力。这也就使得这些基本能够以符合逻辑的流程来定义的工作更容易被机器所取代;反而是一些在人类看来简单的事情,例如在复杂地形上行走、识别人脸、天马行空地闲聊,是机器很难做到的。

但所谓“只有人能做的事”这个疆域在不断地受到挑战。Google的汽车自动行驶一万英里无事故;IBM的Watson参加百科知识答题秀赢过了所有人;eDiscovery取代了律师的众多日常工作;医生的诊断也正在被机器取代。我们可以看到一些事情是机器更难做到的:(1)复杂的模式匹配;(2)复杂的交流。但是没有任何证据表明机器不能做到这些事。

19世纪末流传一个 John Henry的故事:这位铁路工人和蒸汽机比赛往岩石里打桩,他赢了比赛但赔上了性命。从此以后再也没有人和蒸汽机比赛体力,人们清楚地认识到:理智的做法不是跟机器竞赛,而是和机器组队一起工作,去和别的队伍竞赛。如今对于计算机也是一样。例如下国际象棋。人对计算机的比赛已经不再进行,因为大家都知道没有人可以下赢计算机。现在的比赛都是人和机器的任意组队。

鲜为人知的,现在最强的国际象棋棋手不是某台计算机(当然更不是某个人),而是一支两个业余棋手与三台计算机的队伍。有趣的是,很强的职业棋手和计算机组队并没有获胜。因为传统意义上棋手的“强”,有很大部分是可以被计算机取代的。组队的实力关键不在于人类棋手的计算能力,而在于人类棋手与计算机的配合。同样的模式出现在很多领域:医学、法律、财务、零售、制造、甚至科学探索。人类的价值不是体现在和机器面对面竞赛,而是体现在与机器搭档竞赛,使用那些机器所不擅长的技能:复杂的模式匹配,复杂的交流,创新。

创新来自于对以往创新的组合与重组。了解的人和思想越多,产生新点子的可能性就越大。因为创新是一种组合与重组,所以创新的可能性是指数性的。这意味着两件重要的事:第一,我们不需要担心创新被用尽;第二,“从所有可能性中发现有价值的点子”这件事是不可解的 ,也就是计算机从本质上不擅长的。

教育也需要相应的改变。记忆力、计算能力不再是最重要的,更为重要的是想象力、创造力、艺术。标准的教师解说可以让学生自学,一对一的辅导(复杂的交流)和创造性的想法才是需要在课堂上做的事。“软技能”(优美的写作、艺术、沟通)不再是可选项,它们是唯一可以在新的组队中让人类体现价值的技能。

通过再分配来解决结构性失业和普通人收入下降是不可行的。直接的原因是没有任何一个国家能负担对人力资源的浪费。深层次的原因是对人之存在意义的尊重:即使是《 美丽新世界 》的敌托邦,也需要营造一种人们在工作的假象,而不是赤裸裸地把可以被机器取代的人们当宠物养起来。教育的变革不仅有经济上的意味,它是未来人类社会形态的基础。

所以,尽管有这么一个略显浮夸的标题,这场竞赛其实不是人对机器的竞赛,而是人类自己的竞赛,是人类自我解放与技术发展速度之间的竞赛。

原文来自:gigix.thoughtworkers.org